О РАЗВИТИИ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

О РАЗВИТИИ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация

Цель работы — сформулировать и детализировать некоторые ключевые вопросы развития аналитического подхода для количественной оценки характеристик состояния технической системы при рассмотрении вопросов безопасности и управления на основе использования метода научной аналогии в контексте трансдисциплинарности и переноса использования подходящих правдоподобных эмпирических закономерностей в сферу анализа проектов без наличия достаточной наработки эксплуатационной информации, опыта об оборудовании проекта. Для рассмотрения управляемых комплексов с учётом исходных предположений и допущений можно определить возможности применения дополнительных аналитических концепций в ходе подготовки рекомендаций и выводов экспертов по конкурирующим проектам технических систем.

Применяемые в рассматриваемой концепции сэйфеометрики подходы количественного рассмотрения свойств технических систем позволяют дополнить заключения априорными оценками или проводить дополнительные рассмотрения технологий в ходе их эксплуатации. Некоторые аспекты анализа состояния управления и уровня безопасности технической системы основаны на применении понятий негэнтропия, энтропия и информация для оценки факторов контроля и потери управления при принятии руководящих решений.

Рассмотрение свойств технических систем в рамках концепции сэйфеометрики даёт возможность проводить как выборочные экспертные оценки проекта, так и непрерывный анализ эксплуатационной информации при его внедрении в программы алгоритмизации и автоматизации систем управления, осуществить адаптацию оценок аналоговых величин в систему цифрового рассмотрения данных. Количественный анализ характеристик позволяет расширить возможности цифровизации управления для решения задач повышения эффективности управления техническими системами, проводить сравнение структуры и комплексов управления систем, определять факторы успешного контроля или потери управления.

1. Введение

На разных этапах жизненного цикла (далее — ЖЦ) реализации и функционирования проектов технических систем (далее — ТС) , , осуществляются работы по анализу их свойств и характеристик , , . Помимо рассмотрения конкретных физических величин оборудования ТС, которые могут быть определены средствами изменений, необходимо с учётом состояния ТС оценить комплексные данные, выработать рекомендации по эксплуатации или использованию ТС. Характеристики проекта не всегда дают возможность осуществить изучение возможности систем управления и контроля ТС. Исследователи часто сталкиваются с ситуацией недостатка опыта и времени наработки для ТС, эксплуатационных данных для оценки рисков и надёжности. На стадии ЖЦ по разработке проекта ТС необходимо уже получить перспективные оценки его безопасности для выбора из различных предложенных концепций систем оборудования для дальнейшей реализации и финансирования в рамках конкретного задания. Комбинированное изучение элементов, систем и сигналов (далее — ЭСС) ТС позволяет оценить планируемый уровень безопасности оборудования, работу эргатической системы (далее — ЭС), достижимость параметров контроля и управления, отклонения от изначальных требований проекта в ходе ЖЦ.

В сфере математических исследований наработано много методик для проведения экспертной деятельности по количественному анализу данных , , . Однако для их использования необходимо внимательно рассматривать условия применения моделей и находить подходящие и удобные варианты по реализации. Во многих случаях возникновение прикладных проблематик в области техники опережает развитие требуемой теории их изучения. Для развития подходов рассмотрения вопросов использования оборудования, техники, технологий необходимо или проводить разработку новых способов исследования, или адаптировать к ним существующие математические изыскания и достижения, или проводить научный поиск новых методов, возможных аналогий, подобий , . Для развития эмпирических подходов анализа первоначально важно вербальное наличие и описание явлений, последующее определение значимости для ТС различных атрибутивных факторов и свойств, подходящих для выявления практических закономерностей с ними. Выделив основные, важные элементы данных, далее можно получить модельное (упрощённое, схематичное) представление происходящего явления для оценки безопасности или управления ТС.

Оценка состояния ЭС помимо учёта характеристик ЭСС предполагает рассмотрение влияния человека (специалиста или руководителя) в ходе функционирования ТС , . Действия отдельного человека могут иметь существенное значение в работе как в ходе выполнения им технологических операций, когда человек должен показать свою фактическую компетентность и уровень профессионализма (как часть своей персональной, индивидуальной культуры безопасности (далее — КБ)), так и при нанесении ущерба, несанкционированных случаях саботажа . Также человек участвует в принятии управленческих решений, действует от своего лица (сам), принимая на себя ответственность, например, включая или отключая рабочие системы (далее — РС) или системы безопасности (далее — СБ) . И в первом, и во втором случае человек по результатам обработки данных (при достижении внешних условий производственной необходимости) должен перейти в состояние мобилизационной готовности (внутреннее психологическое состояние), т.е. принять решение без влияния человеческого фактора (далее — ЧФ).

С развитием высокопроизводительных вычислительных компьютерных систем рассмотрения данных перспективными являются подходы обработки количественных величин, цифровой информации , , . Также это существенно для эксплуатации автономных ТС, автоматизированных, роботизированных и дистанционных технологий. Методики качественного анализа необходимо трансформировать в алгоритмы для программируемых систем или адаптировать для принятия управляющих решений человеком или самой ТС на стадиях ЖЦ ТС. Тем не менее в зависимости от масштабов экспертной работы, любой вычислительный подход может быть реализован путём проведения простых алгоритмических вычислений, без компьютерной обработки данных.

Понимание состава деятельности для человека отличается в зависимости от его роли, в разрезе требуемого функционала ТС, результата работы. Для самой ТС всякая деятельность планируется и происходит в контексте разрешения задач безопасности и оптимизации управления , если при её алгоритмизации не будут применяться подходы, связанные с понижением эффективности работы и ухудшением достижения результатов по прямому назначению технологии. В случае возможности принятия решения самой ТС (для изменения режима, функции и т.п.), всякое такое действие — управляющее. Отклонение работы ТС от функционала является технической неисправностью, а изменение в работе человека связано с проявлением ЧФ, как артефакта.

Дополнительные подходы анализа проектов ТС необходимы для подготовки оригинальных, конкурентных экспертных заключений, в которых можно выделить полезные для потребителя (любого заказчика) виды деятельности, темы и вопросы в области обеспечения безопасности, с содержательной информацией о функционале и возможностях системы и путях повышения эффективности управления.

2. Об аспектах выбора методологии и инструментов анализа для экспертного рассмотрения проектов ТС

Для рассмотрения вопросов безопасности ТС, контроля и управления ЭСС в отраслях промышленности и атомной энергетике получили распространение анализ и оценка обоснования безопасности производственного оборудования и систем. Концепция обеспечения безопасности основана на квалифицированном, профессиональном оперировании многопараметрическими свойствами систем. Контроль и управление в ТС могут быть рассмотрены через исследование вопросов энтропии, негэнтропии и передачи информации в системах , , , .

Существующие аналитические подходы базируются на проведении экспертных работ с данными от реализованных проектов, аналогов, референтных конструкций или с использованием информации с наработанными в ходе испытаний и (или) эксплуатации сведениями. Такие апостериорные оценки не позволяют проводить обоснованный первичный выбор среди проектов, учёт дальнейших экономических последствий. Однако при этом можно планировать и проектировать изменения, модификации, модернизации в уже реализуемых проектах ТС.

Тем не менее при выборе коммерческого проекта для покупки (до реализации) часто важно иметь прогнозные оценки и ориентиры для последствий от использования конкретной конструкции или комплекса , . Априорные оценки можно провести на основании анализа данных референтных проектов и расчётных (теоретических) характеристик.

Для расширения возможностей и инструментов проведения количественного анализа и оценки безопасности и управления, состояния ТС в сэйфеометрике (сэйфеометрика, от англ. safeometrics) предлагается с вовлечением методов научного познания использовать аналитические подходы по аналогии с теми, которые имеются в хемометрике, расширить их, сформулировать и сформировать цели и совокупность проблематик для другой сферы применения, в технике , , , .

Существующее понятие и понимание хемометрики показывают, что она представляется, обычно, как раздел аналитической химии, ставящий целью получение данных по химии с помощью математических методов обработки и проведение поиска, получения новых данных (DATA MINING). Также считается, что хемометрика это химическая дисциплина, применяющая математические, статистические и другие методы, основанные на формальной логике, для построения или отбора оптимальных методов измерения и планов эксперимента, а также для извлечения наиболее важной информации при анализе экспериментальных данных. В контексте трансдисциплинарности, это область исследования природных явлений находится на стыке химии и математики, предметом которой являются математические методы изучения химических явлений. Таким образом, и сэйфеометрика, как аналитическая концепция, может являться инструментом изучения в области вопросов о безопасности, управлении, системном анализе, теории систем. К задачам сэйфеометрики можно отнести получение данных об управлении и уровне безопасности, о состоянии безопасности с помощью математических методов обработки данных, извлечение важной информации о состоянии ТС, её управлении, закономерностей для анализа безопасности и управлении ЭСС промышленных объектов.

В хемометрике рассматриваются вопросы анализа эмпирических данных, что также является актуальным в контексте прикладных задач теории систем при эксплуатации управляемого оборудования. В разрезе трансдисциплинарности здесь при обработке эксплуатационной информации используются методы математической статистики для определения характеристик данных, построения их корреляций, оптимизации прикладных задач (экспериментов), методы обнаружения сигнала и состояния управления, калибровка (шкалы) и масштабирование, многопараметрические подходы анализа данных и др. Практические вопросы безопасности и управления оперируют с эмпирическими данными, результатами наблюдений. В прикладных исследованиях системного анализа большую роль играет наблюдение, которое обеспечивает нас информацией для понимания проблемы, постановки задачи или формулирования эмпирических гипотез , .

Дополнительные экспертные возможности расширяют область формулирования и выработки выводов и рекомендаций по эксплуатации ТС. Существенное значение обычно имеют априорные суждения в разрезе следующих тематик:

– оценка изменения состояний ТС в течение ЖЦ и этапов ЖЦ;

– возможность выбора оптимальных режимов управления и эксплуатации ТС;

– прогнозирование изменения уровня безопасности и управления ТС;

– оценка путей и причин потери управления и контроля для ТС;

– выход характеристик ТС за проектные пределы функционирования;

– выбор для работы уровня подготовки персонала;

– влияние профессионализма на продолжительность или устойчивость работы ТС в проектных пределах;

– формирование и установление требуемого уровня подготовки персонала для конкретной ТС.

Важно всегда иметь в виду, что использование полученных формул и закономерностей должно быть обосновано и согласовываться с эмпирическими данными, их изменением. Применение моделей и условий рассмотрения должно показывать правдоподобность описания для конкретных прикладных случаев. Нельзя осуществлять распространение аналитических подходов на неограниченнее количество вариантов возможностей без их обоснования и предварительной оценки на пригодность.

3. О некоторых возможностях и направлениях развития дополнительных подходов в деятельности эксперта

В ходе использования количественных методологий для анализа важны как численное соотношение величин, так и тенденция их изменения. Управление ЭС может содержать множественность «слабых» звеньев (в контексте как из-за недооснащённости, так и потери управления), недостаточность оборудования контроля (если количество РС намного превышает число СБ), зависимость качества функционирования ТС от ЧФ (что нельзя компенсировать внедрением автоматизации и роботизации производства, а наличие людей, является пока существенным элементом технологии). При недостатке эксплуатационного опыта для достоверной оценки вероятностей и рисков неблагоприятных технических случаев (потери управления, инцидентов и аварий) важно также рассмотреть возможности конкурирующих проектов технологий или конфигураций оборудования, провести компетентное априорное их рассмотрение.

Для более детального изучения, оценки и сравнения характеристик построение многопараметрических корреляций будет являться более информативным, чем с однопараметрическими соотношениями. Правдоподобные зависимости позволяют сформировать, принять во внимание и использовать аналитические мультипликативные связи на основании закономерностей теории вероятностей для независимых величин. Применение гипотез предоставляет возможность рассматривать и строить для состояний ТС корреляционные функции по прогнозированию при принятии управляющих решений.

Для оценки уровня безопасности системы была представлена , попытка использования как абсолютных величин, параметров сэйфеометрики (NРС, ед. — количество РС (их число); NСБ, ед. — количество СБ для рассматриваемого технического объекта, MФ, ед. — количество проектных или запроектных факторов опасности (предписанных событий или отказов или иного, на усмотрение эксперта) для этого технического объекта), и относительных характеристик, удобных для понимания и рассмотрения — потенциалов сэйфеометрики (Q, отн.ед. — уровень безопасности ТС (как негэнтропия ТС, так и информация о безопасности или состоянии управления), α=NСБ/MФ, отн.ед. — степень опасности; τ=NСБ/NРС, отн.ед. — уровень технической оснащённости СБ; Θ=1/τ=NРС/NСБ, отн.ед. – технологической насыщенностью проекта (в контексте оснащённости рабочим оборудованием, техническими комплексами и т.п.)). Вышеуказанные характеристики являются детерминированными величинами, которые опираются на конкретные положения и свойства проекта.

При проведении оценок исходное аналитическое рассмотрение целесообразно начинать с максимального упрощения реальной ситуации, абстрагирования, ограничения характеристик для гипотетических моделей ТС. Для поиска однопараметрических правдоподобных функций необходимо провести уменьшение количества потенциальных и фактических связей и зависимостей между параметрами (получить модель для рассмотрения). На основании закономерностей теории вероятности однопараметрические зависимости в ходе исследований можно использовать при формировании мультипликативных соотношений для более сложных типов связей независимых параметров, произведением однопараметрических функций (стационарный случай) :

, где

— многопараметрическая зависимость от количества Z независимых параметров, qi – однопараметрическая зависимость.

Обобщённые инварианты для потенциалов и показателей сэйфеометрики были получены в ходе эмпирического рассмотрения в работе :

Показателям организационной и индивидуальной КБ в любой момент времени для любого состояния ТС можно сопоставить показатель комплексной КБ RSC . Его величина RSC=(RCSC×RISC) где RCSC и RISC значения соответствующих случайных величин: RCSC — показатель организационной (коллективной) КБ и RISC – показатель индивидуальной (персональной) КБ.

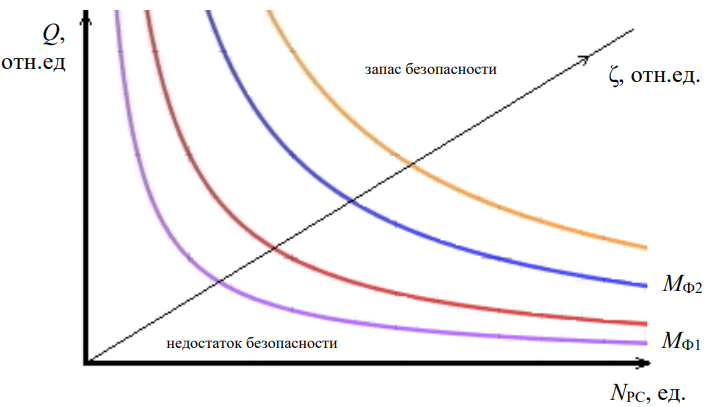

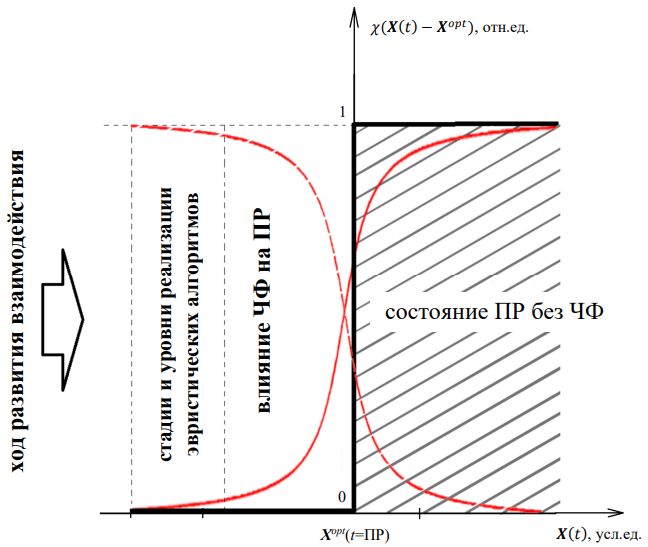

При указанных предположениях состояние любой ТС в любое время можно гипотетически представить уравнениями следующего вида (уравнения состояния идеальной ТС) и на рисунке 1:

где L — показатель независимости работы ТС от ЧФ, характеризуется степенью автономности, показывает долю автоматизированных процедур, ζ — запроектный коэффициент, потенциал, который характеризует запас безопасности проекта, возможность улучшения проекта при его модификациях или модернизациях. Увеличение может быть связано с увеличением ζ вдоль соответствующей оси (см. рис. 1). В зоне с недостатком безопасности в ТС можно наблюдать резкое изменение её характеристик, в отличие от зоны с запасом безопасности, где, из-за наличия вспомогательных ресурсов и средств, изменения более плавные, функционирование ТС более предсказуемо и стабильно.

Рисунок 1 - Схематичное представление диаграмм состояния идеальных ТС

Это выражение, с учётом вариантов возможного понимания и общих выводов об информационной энтропии по Шеннону и по Хартли , , можно принять для описания информации о безопасности (как мера информации о безопасности) для проекта ТС (далее — ИБ) при α=const.

Для случая, если α≠const в ходе изменения ТС (при модификации или модернизации), при количестве СБ NСБi=i, то α=i/M. Информацию об изменении уровня безопасности ТС для контроля и управления представим, как: Q(NСБi)=α×ln(i)= ln(iα) = ln(i(i/M)). Можно полагать, что полученное выражение является общим видом ИБ. При изменении проекта ТС (α≠const), если M=1ед., ИБ Q(NСБi)=Q(i)=ln(ii):

Для сравнения информация по Хартли выражается как:

где H — мера Хартли для равновероятных состояний, K — количество символов в сообщении, NH — количество символов в используемом алфавите.

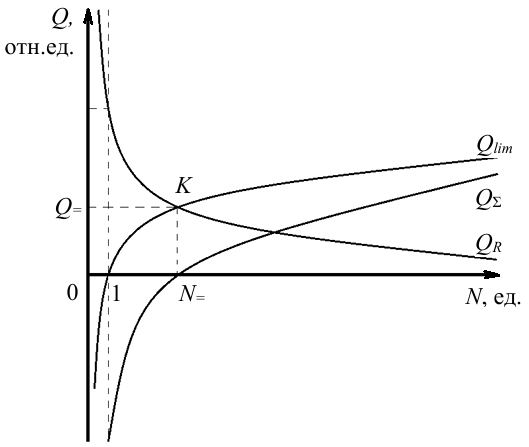

Взаимное влияние функционирования NРС и NСБ друг на друга при совместном их функционировании будет проявляться только уменьшением (ограничением) предельного значения Qlim на величину QR: QΣ=Qlim–QR, где QR — негэнтропия, которую можно оценить по (1)-(2), Qlim=Qlim(NСБ), QR= QR(NРС). Результирующее значение QΣ показано на рисунке 2 вместе с изменением Qlim и QR.

Рисунок 2 - Использование негэнтропии QR для оценки состояния управления и контроля в ТС

Суть приёма заключается в определении изменений одного или нескольких параметров графа (количество вершин (V) и связей (ребер) (E), валентность (степень) вершин (deg(ν)) и т. д.). Для изменения параметров графа полезная информация может быть получена при анализе наличия экстремумов, определения критических ЭСС, их сложность и состояние, если делается вывод о приоритетных эксплуатационных или регулирующих действиях. При количественном анализе можно сравнивать как значения уровня безопасности (негэнтропии), показатели и потенциалы сэйфеометрики, так и параметры графов. Порядок графа , т. е. количество его вершин определяет сложность и комплексность рассматриваемой системы. Чем сложнее система, тем бóльшее время необходимо затратить на ее осмотр, изучение ее свойств, например, безопасности, управления. Можно предположить, что периодичность (период) этих действий находится в обратно пропорциональной зависимости:

. Количество связей в графе

также отражает картину комплексности взаимодействия с ЭСС, для контроля которого требуется больше внимания, действий, частый осмотр, и поэтому, периодичность может быть рассмотрена в обратно пропорциональной зависимости:

.

Значимые системы требуют бóльшего внимания (меньшая периодичность осмотра, более частые действия), поэтому их важность или значимость можно рассмотреть в контексте обратно пропорциональной связи S~1/T. С учётом того, что сумма степеней вершин (валентность вершин) графа равна удвоенному числу его ребер , то

. Для достоверности оценок необходимо помимо количественного анализа данных в ТС (фактическое сравнение) проводить анализ важности событий (их частоты, особенности, редкости, неординарности и т.п.) и времени, требуемого для проведения самой оценки (влияет на проведение практических процедур, организацию функционирования, деятельности, работа может упускаться из внимания и т.п.).

Оценка возможного ущерба в ТС для случаев повреждения ЭСС при некоторых вариантов его нанесения важно осуществить в ходе анализа устойчивости проекта . С предположением независимости нанесения для различных ЭСС, без эффекта «домино» (последовательной реализации событий). Такой исследовательский подход упрощает изучение реальной ТС. В случаях зависимых последствий необходимо рассматривать последовательные закономерности (цепочки событий по Маркову, Байесу). Особое значение увеличению количества СБ и их разнообразию придаётся в проекте при борьбе с несанкционированными действиями. Это связано с противодействием ущербу технологии от них и минимизации последствий. При нанесении ущерба ТС или элементу уровень их безопасности не остаётся неизменным, он понижается. Сам ущерб априори предполагает нанесение определённого урона проекту. Основной единицей измерения ущерба D может рассматриваться денежная единица стоимости нанесённого урона (технике, организационной структуре, ресурсам организации и т.п.). Тем не менее если считать, что ущерб был нанесён (состоялся), то уровень безопасности (негэнтропия) тоже был изменён или систематически понижен (необходимо учитывать). Можно предположить, что любой ущерб можно связать с эквивалентом безопасности (негэнтропией), а суммарный ущерб — с эквивалентом для суммарной безопасности и т.д..

Явлению ущерба от случайных непреднамеренных действий персонала можно сопоставить статистический разброс для значения уровня безопасности

, связанного с определённым уровнем культуры безопасности в организации:

. В ходе спланированного несанкционированного действия величина существующего уровня безопасности

будет уменьшена систематическим образом. При диверсии конечный уровень безопасности

будет меньше

на величину эквивалента ущерба

от вреда диверсии D:

.

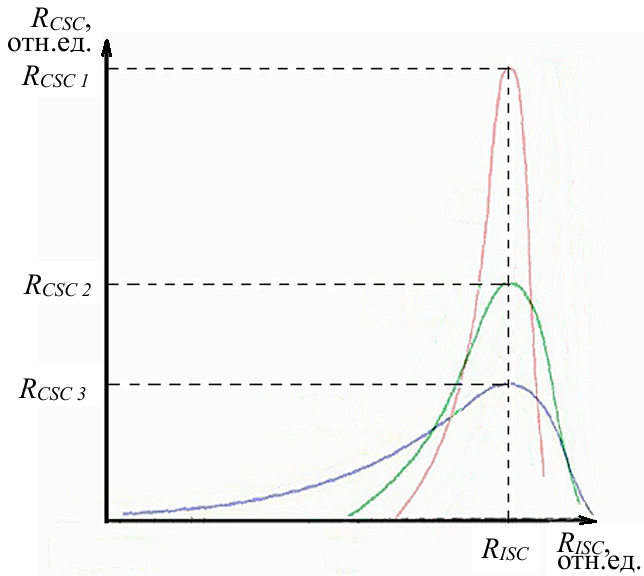

Для оценки влияния человеческого фактора при принятии решений для управления ТС может применяться рейтинговая оценка профессионализма, знаний, умений и т.п. специалистов и руководителей, статистический анализ характеристик людей в коллективах с одновременной оценкой индивидуальных и групповых возможностей или состояний , . Распределение для индивидуальной КБ для NЭ количества наблюдений позволяет оценить значение организационной КБ

и

(или отклонение от

), как схематично показано на рисунке 3. Детальный анализ предоставляет возможность уточнить диапазон допустимого персонального профессионализма

для конкретного производственного процесса или эксплуатации ТС . В проведенном исследовании представлен общий вид связи индивидуальных и групповых аспектов профессионализма и КБ в разрезе рассмотрения статистического распределения закономерностей. Уровень индивидуального профессионализма и КБ формируют степень влияния ЧФ на принятие решений в ходе использования ТС. Наилучшие значения уровня профессионализма

будут располагаться вблизи пика распределения (

). Симметрия или асимметрия распределения показывают, что статистически профессионализм в организации может быть как лучше, так и хуже (относительно

в максимуме пика). И то, и другое является проявлением особенностей кадровой работы. Относительно оси пика распределения слева будут располагаться случаи ЧФ x или профессионализм

работников, которые делают (или сделают) работу хуже, чем оговорено в технологической инструкции. Область пика справа оси симметрии характеризует состав работников, которые делают (или сделают) лучше, чем предписано. Однако, эти случаи высокого индивидуального профессионализма или высокой компетентности у части работников не всегда компенсируют существующие недостатки работников с низким профессионализмом или низкой компетентностью.

Рисунок 3 - Схематичное представление распределений зависимостей индивидуального профессионализма в группах при разной организационной КБ

Для оценки масштаба влияния ЧФ на работу ТС и принятие решений (далее — ПР) можно рассмотреть корреляции эмпирических данных и теоретических предположений. Например, для случаев проявления ЧФ можно получить соотношение для эмпирических и теоретических частот случаев с ЧФ. Для применения критерия (хи-квадрат) для NЭ независимых событий с проявлением ЧФ и определения вероятности по статистическим таблицам из

экспериментальных (апостериорных) и

теоретических (априорных) значений частот результатов вычисляется величина

:

где j — число принимаемых значений для NЭ случаев проявления ЧФ.

В ходе ПР важно учитывать причины возникновения ЧФ и предусматривать возможности уменьшения имеющихся влияющих факторов. Для анализа формирования и влияния ЧФ на ПР необходим поиск и применение адаптеров аналоговых результатов исследований к цифровой трансформации данных с использованием целевых функций состояний ЭС. При наличии путей установления конкретных психологических или иных критериев ПР, т.е. границ или порогов для возникновения или снятия влияния ЧФ, возможно использование функции Хевисайда (например, как в ). Применение эвристических алгоритмов (далее — ЭА) анализа для прогнозирования успешности ПР в зависимости от обстоятельств взаимодействия в ЭС (а также с выделением подсистем «человек-человек», «человек-машина» и «машина-машина») требуется для определения временного генезиса ЧФ в ходе производственного процесса от момента получения задания до момента необходимости (факта) ПР:

– функция Хевисайда,

При наступлении времени t, при котором X(t)=Xopt , влиянием ЧФ можно пренебречь. Решение задачи заключается в определении времени наступления состояния Xopt, которое определяет возможность дальнейшего непроявления ЧФ (см. рис. 4). Это зависит от динамики изменения персональных для личности уровня пассивности и уверенности , влияющих на выполнение индивидуальных ЭА при формировании ЧФ, что можно включить в рассмотрение условий для ПР, поиске благоприятного состояния, т.е. без ЧФ , , . Многие работы в этой сфере заканчиваются определением граничных условий формирования тех или иных психологических качеств без аналитического применение установленных значений границ для определения целевых функций состояния ЭС, формирования свойств работника и влияния ЧФ на управление ТС.

Рисунок 4 - Влияние ЧФ на ПР (схематично)

Для исследования и анализа влияния ЧФ на ПР в различных ситуациях функционирования (в контексте рассмотрения генезиса и топологии ЧФ) перспективным может быть установление подходящих переходов с функцией Хевисайда и построением корреляций для психофизиологических состояний человека с возможностью применения определённого ЭА (роевого алгоритма) для формирования свойств работника и среды для ПР. Определение состояния при оптимизации состояния индивида или группы (роя) поможет определить дополнительные факторы и критерии для осуществления ПР по вопросам работы ТС, например, влияния мобилизационной готовности, числа рабочих контактов, локализации событий или деятельности, синхронизации событий по времени и (или) их частоте, количеству контактов в группе и др.. Для рассмотрения влияния ЧФ необходимо систематизировать проводимые работы и деятельность, например такие, как осуществление процедур эксплуатации, контроля, обслуживания ТС, вхождение в должность руководителя и специалиста (в зависимости от уровня их компетентности), организация деятельности профессионала, начинающего специалиста или некомпетентного работника, по важности воздействия на безопасность и управление ТС. Каждой специфической деятельности будет соответствовать ЭА, которых может столько, сколько видов деятельности или работ предваряет ПР. Завершение оптимизации нескольких ЭА следует проводить по наиболее продолжительному процессу взаимодействий работника с окружающей производственной средой. Переменные величины роевых алгоритмов (эвристические коэффициенты) необходимо с учётом эмпирического анализа и наблюдений сопоставить перечисленным (рассматриваемым, изучаемым, влияющим) компонентам и провести оптимизацию целевой функции состояния системы , а также осуществить оценку правдоподобности эмпирических соотношений.

4. Об аспектах подготовки рекомендаций и выводов по результатам оценки проектов

Применение новых и дополнительных подходов должно опираться на научные подходы познания, построение и рассмотрение правдоподобных аналогий и подобий, находится в рамках закона научной индукции. Все сформулированные последующие выводы будут базироваться на сделанных допущениях и предположениях, т.е. упрощениях, моделях , , .

В первую очередь при проведении экспертных работ по рассмотрению проектов ТС должны выполняться требования нормативной документации и методической литературы для конкретных областей техники, промышленности и производства. Формализация основных предписаний для такой деятельности требуется, чтобы специалисты ориентировались на накопленную базу знаний в этой сфере экспертиз, изготовители и заказчики технологий могли предоставить грамотные технические задания и комплекты документов с описанием оборудования , , .

Для проведения экспертиз для анализа и оценок ТС проводятся конкурсы и тендеры по выбору исполнителя. Исследовательские работы являются дорогостоящими мероприятиями. Поскольку подготовка аналитических заключений по результатам рассмотрения технической документации требует всестороннего изучения свойств и характеристик ТС, то исполнители, в целях конкуренции, могут использовать свои разработки и методики в области проведения оценки и анализа.

В ходе рассмотрения любого оборудования, системы или технологии важно отметить на сколько ожидания заказчика будут соответствовать показателям проекта ТС. Для этого эксплуатационные данные или информацию априорной оценки необходимо сравнить с характеристиками, указанными в техническом задании. Дополнительные сравнения и расчёты о попадании параметров в запроектные диапазоны и режимы работы, а также ресурсные возможности эксплуатации техники, как правило, являются опционными, но отражают степень выгодности того, или иного проекта ТС.

Обычно оценка технических возможностей проводится в рамках понятий теории надёжности или теории вероятности, с вычислением рисков или вероятности неблагоприятных последствий , . Однако такой подход не позволяет осуществлять детальное рассмотрение проектов без наличия достаточного для расчётов эксплуатационного опыта. В этом случае для подготовки рейтинга возможностей разных проектов важно иметь возможность проводить форвард оценки проектов, которые являются фактическим прогнозом или горизонтом для значений характеристик.

Методики подготовки экспертных заключений обычно затрагивают изучение технических характеристик оборудования . Тем не менее часто на величину этих параметров влияет выбор режимов эксплуатации и управления, квалификация и профессионализм обслуживающего персонала , . Применение прогноза изменения функциональных возможностей оборудования в зависимости от того, как оно будет эксплуатироваться, позволяет оценить перспективность желаемых технологий для использования в различных регионах, странах, территориях.

5. Заключение

Возможность использования экспертом более широкого круга, арсенала различных характеристик ТС, подходов и моделей рассмотрения проекта ТС позволяет ему более свободно участвовать в решении проблем инженерии прикладных технических вопросов, глубоко погрузиться в проблемные вопросы. Проводя анализ и оценки ТС, важно иметь в виду, что в этой области исследований есть трудности в проведении опыта с ТС, связанные с невозможностью точно воспроизвести состояние системы с внутренними и внешними условиями. В настоящее время имеется большой набор теоретических математических методик количественной оценки для возможных прикладных ситуаций , , . Аналитики готовят свои оптимизированные рекомендации и выводы для решения вопросов в рамках совершенствования ЭСС ТС в ходе ЖЦ для определения состояний ТС, повышения уровня автоматизации и степени автономности, уменьшения влияния ЧФ (при отсутствии высокого уровня уверенности у оператора), ПР по управлению в штатных и запроектных ситуациях , , , .

При использовании ТС возможно рассмотрение проектов модификаций и модернизаций, для которых требуется провести оценку изменения характеристик и свойств безопасности. В ходе эксплуатации ТС анализ состояния ЭСС управления и связи позволяет провести оптимизацию оборудования, готовить своевременные управляющие команды и принимать обоснованные руководящие решения. Использование в экспертной работе эмпирических подходов и наблюдений, дополнительных методов изучения эволюции ресурсных возможностей оборудования, изменения характеристик вследствие деградации, старения и утраты функциональных возможностей способствует предупреждению безаварийности ТС, определению факторов и предпосылок для своевременного вывода из эксплуатации оборудования или развития и совершенствования существующих технологий.